Main

会社の方針で、あなたの職場のソフトウェアメーカーを、無理やり変更させられてしまったことは無いですか?

一見するともっともな話であり、個々の部署の都合よりも、会社全体のシステムの統合性や、情報のスピード化が求められている今の時代。

何より情報の共有化という側面を見れば、間違いなく効率も高まるというのだから、本当にその目的のための変更なら、文句を言う筋合いはない。

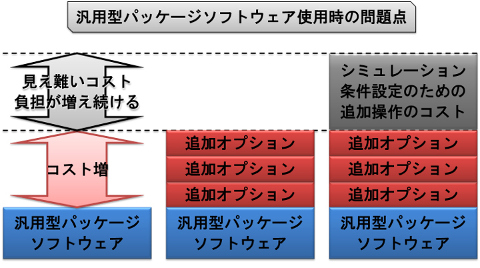

購買部門が挙げた以下の諸事情にかかる、見た目が目立つコスト。

- メーカー毎の口座開設や支払いの管理が面倒。

- まとめて購入した方が安くなる。

- コーポレートライセンスが使える。

- 口座や問い合わせが一本化できる。

そのコストを下げるため。

という理由だけで、あなたの部門で使っているソフトウェアも変更を余儀なくされてしまった。

なんて事はありませんか?

本当に競争力を強化し、国内外の競合他社との激しい開発競争市場で生き残るのなら、本当に必要なのは、『何でも(それなりに)出来る』汎用型のソフトウェアではなく、開発するユニットに適合した特化型CAEソフトウェアではないでしょうか?

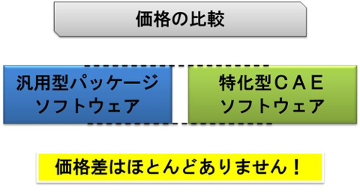

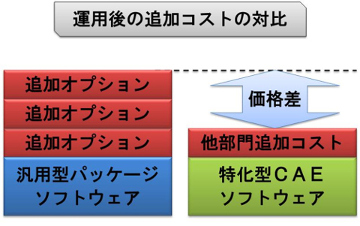

汎用型パッケージソフトウェアと特化型CAEソフトウェアの価格差は?

通常の汎用型パッケージソフトウェアと、特化型CAEソフトウェアの価格を比べた場合、左の図のように、価格差はほとんどありません。例えあったとしても、その差はわずかなものです。

ではなぜ、汎用型パッケージソフトウェアが選ばれるのか?

それは、同じ価格帯であるなら、何にでも使えそうな汎用型パッケージソフトウェアを選ぶという、いたって日本的な理由からなのです。

海外ではCAEソフトウェアを選択する場合、開発するパーツ毎に適合していることが最も重視されます。

それぞれの部門・部署・解析対象毎に、最適なCAEソフトウェアが与えられています。

例えば、自動車のATやCVTなどを設計する時は、それ専用のCAEソフトウェアを使います。

対して日本では先程も言ったように、汎用のパッケージソフトを選択する例が大半なのです。

汎用型と特化型では、運用におけるコスト差は生じるのか?

一般に汎用型パッケージソフトは、特化型CAEソフトウェアとは異なり、それぞれのパーツの設計・開発を重視したものではなく、全体の情報共有がし易いように作られています。

そのため、それぞれのパーツに合わせた専門的な設計・開発に対応ができるよう、追加のオプションが用意されています。

もちろんその場合は追加料金が発生します。

汎用型パッケージソフトウェアの導入当初からこのことを想定している企業様は、決して多くありません。

設計・開発段階での必要な性能を満たすために、やむなく追加オプションを購入する場合が大半です。

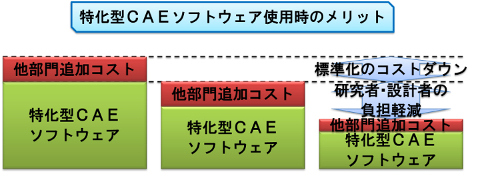

一方で、特化型CAEソフトウェアはどうでしょう。

先の具体例で挙げたように、他部門に追加のコストが発生する場合ですが、余程のことがない限り、追加のオプション価格に匹敵するようなコストが発生するとは考えられません。

先ほどの具体例をもう一度繰り返すと、

- メーカー毎の口座開設や支払いの管理が面倒。

- まとめて購入した方が安くなる。

- コーポレートライセンスが使える。

- 口座や問い合わせが一本化できる。

4つ挙げた条件の内、2つは追加コストを発生させません。それどころか、1つは逆に、汎用型パッケージソフトウェアを選んだ方が高くつく可能性の方が大きくなっています。

例え残り2つの具体例がコスト増になったとしても、ほとんどが月に1度か2度程度のモノであり、追加オプションに匹敵するコスト増になるとは考えられません。

だとしたら、上の図で示したように、『特化型CAEソフトウェア』を購入した時よりも、『汎用型パッケージソフトウェア』を購入した時の方が高くなってしまうのです。

全てのCAEソフトがそうであるとは言いませんが、導入当初に検討されたコストと、実際のコストの食い違いが生じやすいのは間違いないでしょう。

ソフトを使用する現場で違いは生じないのか?

では次に、そのソフトウェアを使用する現場での違いは生じないのでしょうか?

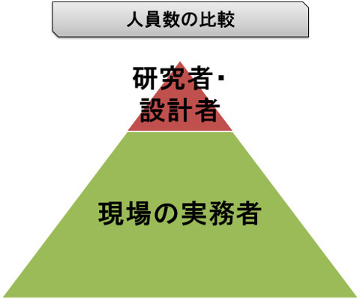

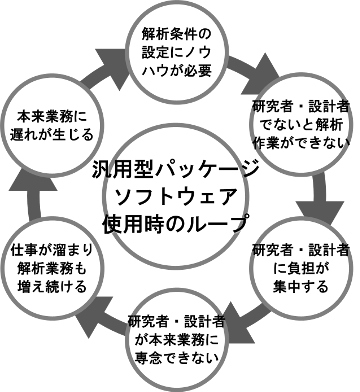

コレは現場を管理されているあなたならご存知のことと思いますが、汎用型パッケージソフトウェアの場合、研究者や開発・設計者でないと使いこなせない場合がほとんどです。

その理由は、専用の特化型CAEソフトウェアではないために、狙った解析結果を得るためには、それぞれのパーツを検証する上で、必要な諸条件を設定するためのノウハウやコツが必要になるからで、誰でも簡単にできるというものではないからです。

左図に示すピラミッドのように、研究者や設計者は、現場の実務者よりも少数であり、しかも研究・開発・設計には欠かせない貴重な存在です。

しかし汎用型パッケージソフトウェアでは、その貴重な存在の手を止めてしまうことになります。

くり返しになりますが、狙った解析結果を得るためには、どうしても研究者や設計者が蓄積したノウハウやコツが必要になるからです。

しかもそのノウハウやコツといった類のものは、数値化が難しく、業務フローに一番落とし込みにくいモノです。

そのためどうしても、研究者や設計者に頼った職人的・属人的なモノになり易く、そのノウハウやコツといったモノは共有されない場合がほとんどです。

つまり、汎用型パッケージソフトウェアを使い続ける限り、解析作業の度に研究者や設計者の手を止めざるを得なくなります。

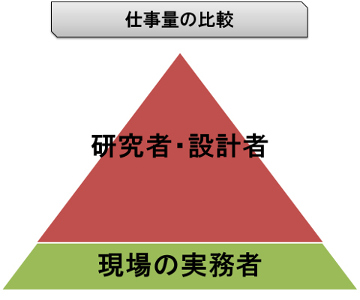

その結果、右の図のように研究者・設計者に仕事が集中してしまい、本来業務である新製品の研究・開発・設計に専念できなくなるので、開発・設計にも遅れが生じることとなり、市場への投入もまた、同じように遅れてしまいます。

それに、一部の研究者や設計者に仕事が集中してしまうので、貴重な存在である彼らに負担を掛け続けることになり、その結果、研究者や設計者の仕事に対するモチベーションを下げてしまうコトにもなりかねません。

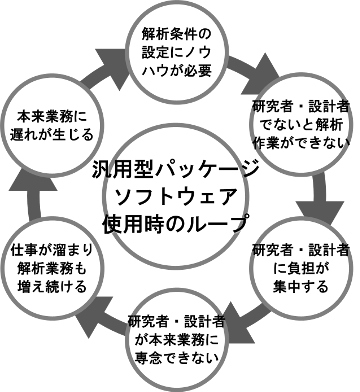

つまり、汎用型パッケージソフトウェアを使い続ける限り、開発者・設計者への負担増は避けられず、左の図に示すような『負のループ』から抜け出せなくなってしまいます。

そうなった場合、会社全体に与える影響は、先の他部門のコスト増など比べものにならない、大きなコスト損失を生むことになってしまいます。

それを表したのが下の図ですが、このコスト増は他部門のコスト増に比べて、非常に『見えない』『見えづらい』という側面があります。

特に新商品の『開発・設計』では、品質の妥協は決して許されません。

このため、納期遵守や期間短縮よりも、技術的な課題への挑戦や品質確保が優先される傾向にあります。それと共にこのような業務が常態化していたり、『数字に著しにくい』こともあって、コスト増になっていることに気付きにくいのです。

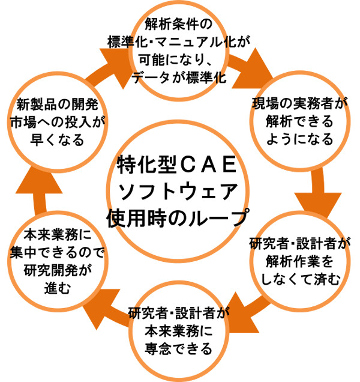

それに対して、特化型CAEソフトウェアの場合は、操作に多少のノウハウは必要になりますが、標準的な業務フローに落とし込むことで、現場の実務者が解析することができるようになるという大きなメリットがあります。

現場の実務者に解析を任せられるようになれば、研究者や設計者は、解析結果を基にした研究開発という本来業務に専念することができるようになります。

現場での実務者に任せられるようにするために『QC工程表』や『作業要領書』などの業務フローに落とし込んでおけば、極端かも知れませんが、昨日、今日入ってきた新入社員にも解析業務が行えるようになるのです。

そうなれば、研究者や設計者は本来業務に集中できますから、解析結果を基に研究・開発他の業務に専念でき、新商品の開発プロジェクトといった重要なプロジェクトの遅れを、避けられるようになります。

それだけではありません。

研究者・設計者は、解析結果に基づいた研究・開発業務に集中できる。

ということは、新製品の研究・開発が早く進むことになり、市場への投入も早められるということです。

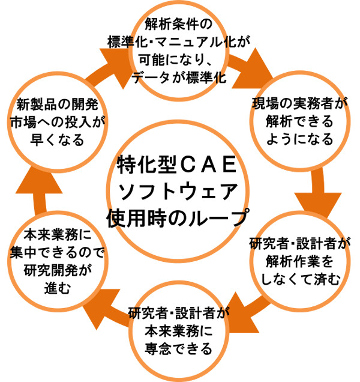

右の図に示すように、特化型CAEソフトウェアを使えば、今までは研究者や設計者にしかできなかった解析作業を、業務標準化・フロー化することが可能になり、現場の実務者でも担えるようになることで、他部門の追加コストを超えるコストダウンが見込めます。

その上、先ほども申し上げたように、研究者・設計者が本来業務に専念出来ることで、研究・開発のスピードアップにつながり、新製品の市場投入も早められる。という大きなメリットが得られるのです。

汎用型と特化型のメリットとデメリット

それでは、ここまでに挙げてきた内容をまとめてみましょう。

まずは汎用型パッケージソフトウェアのメリットとデメリットから。

汎用型パッケージソフトウェアのメリット

- 汎用性があり、ある程度幅広いニーズに応えることができる。

- 多様な機能を有し、複数の製品がセットになっている場合も多い。

- 汎用的な機能を比較的安価に、早く、導入することができる。

汎用型パッケージソフトウェアのデメリット

- 専門的な分野には対応しきれない。

- 専門分野に対応するためには、個別のオプションが必要になる。

- 追加の個別オプションの購入は、導入時には想定されていない場合が多い。

- 必要な解析データを得るためには、専門的な知識が必要なので、研究者や設計者に負担が集中しやすい。

- 解析のためのノウハウは、数値化がしにくく標準化・共有化が難しい。

- 解析作業で研究者や設計者の手を止めざるを得なくなり、本来の業務に専念できなくなる。

- 研究者・設計者の本来業務に遅れが生じてしまう恐れがある。

そして、汎用型パッケージソフトウェアを使った場合に起こるループは、

- 解析条件を満たすためには、詳細な設定が必要になり、その設定にはノウハウが必要になる。

- 設定はノウハウが必要なので、現場の実務者では解析が出来ない。

- 実務者には解析できないため、研究者・設計者に負担が集中する。

- 解析の度に設定を変える必要があるので、解析に時間を取られて、本来業務に専念できない。

- 本来業務に集中できないので、仕事も溜まりがちになり、解析作業も増え続ける。

- 本来業務に遅れが生じ、新製品の開発に遅れや不具合が発生し易くなる。

先ほどもご説明した内容に加え、研究者・設計者に業務が集中してしまうことで『負のループ』が起こり易くなってしまう実状がお分かりいただけたと思います。

それに対して、特化型CAEソフトウェアのメリットとデメリットは?

特化型CAEソフトウェアのメリット

- 専門的な精度が必要な条件にも対応出来る。

- 専門的な機能を有しているので、様々な条件での解析が可能になる。

- 価格は汎用型ソフトウェアと変わらない。

- 実務者レベルでも、解析が可能になる。

- ノウハウが属人的にならず、業務をフロー化しやすい。

特化型CAEソフトウェアのデメリット

- 特定の機種にしか対応出来ない。

- 特定の機種以外の設計も可能だが、解析能力や使い勝手に劣る場合がある。

そして、特化型CAEソフトウェアを使った場合のループは、

- 解析条件の標準化・マニュアル化が可能になるので、現場の実務者が解析できるようになり、コストダウンができる。

- 現場の実務者が解析できるようになるだけでなく、データが標準化できるので、研究者・設計者はそのデータを元に研究・開発が進め易くなる。

- 研究者・設計者が解析作業しなくて済むようになるので、作業分担が進み、解析作業にかかるコストも低減できる。

- 研究者・設計者が本来業務に専念でき、標準化された解析データから、それまでのデータとの対比がし易くなるので、研究・開発が進み易くなる。

- 本来業務に集中でき、研究開発が進むので、新製品の開発や、既製品の見直しがスピード化できる。

- 新製品の開発、市場への投入が早まるので、ライバルに差をつけることができる。

このように先ほどご説明した内容に加え、現場実務者との役割分担が進むなど、多くのコストダウンが見込めるだけでなく、新製品の開発や、市場への投入が早められるので、ライバルに対し、大きなアドバンテージを持つことができるのです。

この『新製品の開発と市場への投入が早まる』がもたらすメリットは、計り知れないアドバンテージとライバルに差をつける優位性をあなたの会社にもたらすでしょう。

研究開発は、まだ世の中にない価値を生み出すための活動です。

世の中にまだない価値を生み出すわけですから、技術的な難しさがつきもので、見通しを立てるのが困難である一方で、期間や人材や機器・装置などのリソース、そして予算に限りがあるため計画的に進めていく必要もあります。

品質にも決して妥協は許されません。このため、納期遵守や期間短縮よりも、技術的な課題への挑戦や品質確保が優先される傾向があります。

しかし、顧客ニーズの多様化など激しく変化する市場において競合他社に先んじるには、研究開発においてもスピードの獲得、期間短縮は欠かせなくなりつつあります。

研究開発におけるスピードの獲得、期間短縮を目指すなら、汎用型パッケージソフトウェアではなく、特化型CAEソフトウェアを導入されることを強くお奨めします。

特化型CAE ギアポンプ流体解析ソフトウェア 『SimericsMP+』

『SimericsMP+』は、様々な種類の容積形ギヤポンプに対応し、その中でもギヤポンプに特化した流体解析CAEソフトウェアです。

コレまで紹介してきた、特化型CAEソフトウェアの様々な優位性を持ち、汎用型パッケージソフトウェアでは、研究者・設計者に頼らざるをえなかった解析作業を、誰にでも使えるようにマニュアル化することや、より高度な解析作業をより短時間で行うことが可能になります。

『SimericsMP+』の特徴は、

- 統合 GUI(計算メッシュ生成, 計算条件の設定, 計算実行, 及び結果の可視化)。

- 計算メッシュの自動生成, 移動と変形の自動化。

- 圧力場と流速ベクトル場の時間変化をシミュレーション。

- 油の気化, 蒸気の凝縮, 膨張と収縮のモデル。

- 遊離している空気(気体)の膨張と収縮, 溶解と析出(遊離)のモデル。

- 流量, トルク, 流体力などの数値データの出力, 圧力, 流速, ボイド率などの空間分布の画像出力。

などがあります。

特に今回、新機能として『自由表面流れ解析』が追加される予定で

- 『自由表面流れ解析』は、自動車のギヤボックスの中のオイルのかきあげや、エンジン始動時のオイルパンからのオイルの吸い込みの解析等を可能

にしました。

そんな新機能も追加予定の『SimericsMP+』が最も得意とするのは、統合GUIによる『計算メッシュ』の生成です。

汎用型のシミュレーションソフトでは、この『計算メッシュ』の生成条件を整えるのに、非常に時間を要します。

海外の事例ですが、汎用型のシミュレーションソフトでは3日の作業を要したモノが、『SimericsMP+』では2時間程で計算メッシュの生成が終了し、半日で解析を終えることができたとの、お声もいただいています。

『SimericsMP+』は、もともと汎用型の流体シミュレーションソフトを開発していた、エンジニアだった創始者が、汎用型ソフトの余りの使い難さから、研究を重ね生み出した特化型ソフトウェアなのです。

先にも言いましたが、海外では日本の現地工場のユーザー様がこの『SimericsMP+』をご購入いただき、高い評価を頂戴しています。

ですが、日本ではまだまだ知名度が低いのが現状です。

でも、だからこそチャンスであるとも言えるのです。

今すぐ『SimericsMP+』を知って、使ってみて、ライバルに差をつけ、コストダウンも果たして下さい。

そんな欲張りなことも『SimericsMP+』なら可能です。

下のボタンを押していただきますと、資料請求の登録画面に飛びます。

ご登録いただきましたら、すぐに詳細な資料をお送りします。

また、海外でご利用いただいている、日本の現地工場のユーザー様の事例もお知らせします。

しかも今なら、新機能の『自由表面流れ解析』の資料もおつけします。

この機会にぜひ『SimericsMP+』を知って、汎用ソフトの負のループから脱出して下さい!